文 / 现代物流报记者 贾奥胜

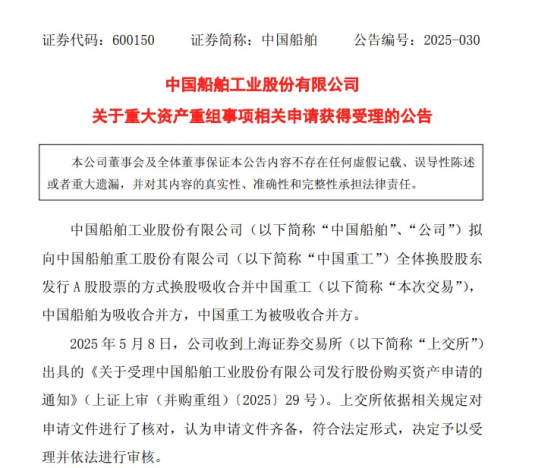

5月8日晚间,中国船舶(600150.SH)、中国重工(601989.SH)同时公告,上交所已受理中国船舶发行股份购买资产的申请。标志着这场涉及总资产超4000亿元、年营收逾1300亿元的央企重组进入实质审核阶段。

(图源:央视新闻)

随着国资央企改革不断深化,此次合并不仅将重塑全球造船业竞争版图,更被视为中国船舶工业迈向“世界一流”的关键战略布局。

战略整合打破同行竞争困局

这场酝酿已久的重组源于2019年原“南北船”战略重组的历史遗留问题。彼时中船工业与中船重工合并成立中国船舶集团,但旗下两家上市公司——中国船舶与中国重工在船舶总装领域仍存在显著业务重叠。根据监管要求,中国船舶集团承诺在2026年6月底前解决同业竞争,此次重组正是兑现承诺的关键举措。

从财务数据看,两家企业2024年合计营收达1340.2亿元,净利润49.25亿元,手持订单总量突破5000万载重吨。其中,中国船舶以785.84亿元营收主导散货船、集装箱船等主流船型建造,中国重工则凭借554.36亿元营收在舰船研发设计领域形成特色优势。

(图源:中国船舶官方)

两者业务覆盖从常规商船到LNG运输船、航母等高技术舰船的全谱系产品,这种既竞争又互补的格局,既体现了行业整合的迫切性,也凸显了战略协同的巨大潜力。

据悉,本次重组采用创新性的换股吸收合并模式,中国船舶以1:0.1339的换股比例吸收中国重工全部股份。交易完成后,中国重工将终止上市,其旗下大连造船、武昌造船等核心船厂资产,连同在手订单将整体注入存续公司。这种“资产包+订单池”的整合方式,确保了业务连续性与资源价值的最大化。

从股权结构看,中国船舶集团仍以49.29%的持股比例保持绝对控股地位,国务院国资委作为最终控制人,体现了国家对战略性产业的持续掌控。值得关注的是,此次1151.5亿元的交易规模创下A股市场近十年吸收合并案例之最,合并后2300亿元量级的总市值,将使存续公司稳居全球造船企业市值榜首。

协同效应构全球造船价值链

当下,全球造船业正处新一轮上行周期。克拉克森数据显示,2024年全球新造船价格指数同比上涨6.05%,较2020年涨幅超50%。同期,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量全球占比分别达57.01%、76.96%和66.54%,连续五年稳居全球第一。

在此背景下,中国船舶的合并意义非凡,将借助“四大协同”重塑产业格局,引领行业从规模扩张转向技术引领。

产能协同上,合并整合大连、武昌、北海等核心船厂,推动长三角、珠三角、环渤海三大造船基地联动。此举打破资源分散局面,实现高效调度,各基地依自身优势与市场需求,优化配置人力、物力,提升整体产能效率。

技术协同方面,江南造船的BrilliancE LNG船技术、广船国际中型邮轮平台,与大连船推进系统、江增重工增压器技术互补,构建起覆盖全船型的技术矩阵。这使中国船舶在各类船型研发建造上技术更全面,能满足多样化需求,增强全球技术竞争力。

供应链协同通过统一采购与物流协同,预计降低采购成本10% ~ 15%,缩短交付周期。统一采购增强议价能力,物流协同优化运输,减少损耗与延误,提升客户满意度。

市场协同让合并后公司高端船型占比大大提升,拿下卡塔尔能源公司“百船项目”24艘超大型LNG船订单以及12艘17.4万立方米大型LNG船建造订单等,显著提升议价能力。

此外,中国船舶集团承诺3年内将沪东中华注入上市公司,其作为LNG运输船市场领军者,注入后将进一步强化中国船舶在高端船型领域的竞争力。

从“产业整合”到“生态构建”

在全球化逆流与地缘博弈加剧的当下,这场重组的深层意义更显迫切。当前,全球船舶工业正面临供应链“断链”风险:欧盟碳关税(CBAM)倒逼绿色技术自主化,美国《芯片与科学法案》延伸至船舶电子系统,部分西方国家对华高端装备出口管制持续加码。在此背景下,中国船舶的整合具有战略“压舱石”作用,是国家战略的落地。

(图源:央视新闻)

具体而言,中国船舶将依托长三角、珠三角、环渤海三大造船基地,打造“研发-设计-建造-配套-服务”全链条体系,同时通过中船科技等平台,拓展海洋科技应用、智慧港口等新兴领域,形成“造船+”产业集群。

此外,中国船舶的整合也将增强我国船舶工业的供应链韧性。通过统一采购、集中研发,公司将降低对进口设备、技术的依赖,确保关键装备自主可控。

站在全球航运业绿色转型与地缘格局重塑的历史节点,这场千亿级重组的意义早已超越企业层面。当存续公司的巨型龙门吊在长江口、黄渤海同时升起,当LNG双燃料动力船在五大洲间穿梭往来,中国船舶工业正以“世界一流”为坐标,重新书写全球海洋经济的竞争规则。

这场始于解决同业竞争的重组,终将演变为中国从“造船大国”迈向“造船强国”的战略跃迁。

微博

微博

微信

微信

视频号

视频号