文 / 现代物流报记者 马敬泽

在美团京东角逐“即配赛道”的当下,此前在宣传推广上较为低调的淘宝,却突然“一鸣惊人”。

记者从淘宝官方微信公众号获悉,7月14日,淘宝闪购联合饿了么宣布其在订单结构向全品类深度拓展的同时,日订单量再次突破8000万创新高(不含自提及0元购)。

(图源:美团公众号)

淘宝闪购“晒”出的成绩图显示,淘宝闪购在全品类实现深度拓展,1205个非餐品类订单量环比增长超100%,3074个非餐商家、超26万非餐门店订单量环比增长超100%,新注册商家超24万。

淘宝闪购加大“非餐”布局

实际上,早在7月7日,淘宝闪购就与饿了么联合宣布其日订单量超8000万。其中,非餐饮订单量超1300万,淘宝闪购日活跃用户超过2亿。

淘宝闪购于今年5月2日作为淘宝旗下即时零售业务正式上线。淘宝闪购称,其5月底日订单量超4000万,6月底日订单量超6000万,并在上线2个月后的7月实现日订单量8000万。

“联合”一词,在淘宝闪购两次晒单中均有出现。可以看出,资源整合是阿里布局即时零售业务的重要举措。阿里坐拥的外卖品牌饿了么,拥有外卖员、数据、用户等资源,都是其向非餐类即时配送加码的基础。

(图源:淘宝公众号)

从阿里在即配领域的动作上,也可窥见其在资源整合上的布局。

7月7日,盒马鲜生在淘宝App首页的“淘宝闪购”频道获得了一个独立入口,作为阿里旗下的生鲜零售品牌,盒马鲜生与淘宝闪购的结合推动两者在即配和本地生活服务上的优势互补;6月,饿了么、飞猪并入阿里电商事业群,形成“线上购物+即时配送+旅游消费”的业务矩阵,这波资源整合优化,为淘宝闪购如今的成果奠定基础。

另外,在淘宝闪购7月7日的文章中,其非餐订单量为1300万,与总体订单量8000万相比还有差距。而在7月14日的文章中,虽未提及非餐订单量,但其粮油米面订单增长335%,家庭清洁增长324%,休闲食品增长312%。这也显示出阿里在即配领域的重心正在从“餐饮”逐步转向“非餐”。

美团京东不甘示弱

在淘宝闪购7月7日高调“晒单”后,美团和京东也在外卖等即配领域公布相关数据。

7月13日,美团在其官方公众号上发布题为“1.5亿单,34分钟送达,收入翻倍,更多更快更好!”的文章,称美团即时零售日订单量于7月12日23时36分超1.5亿。其中,“拼好饭”单量超过了3500万,“神抢手”单量超过了5000万。

美团在文章中表示,在订单量超1.5亿的同时,“骑手收入、商家订单、消费者选择”也得到提升:今年夏天,骑手的人均日单量增长了33%,单日收入增长了111%;餐饮商家在美团订单量比日常时段增长65%。美团还称,在反对低质低价“内卷式”竞争方面,美团也采取行动并取得成果。

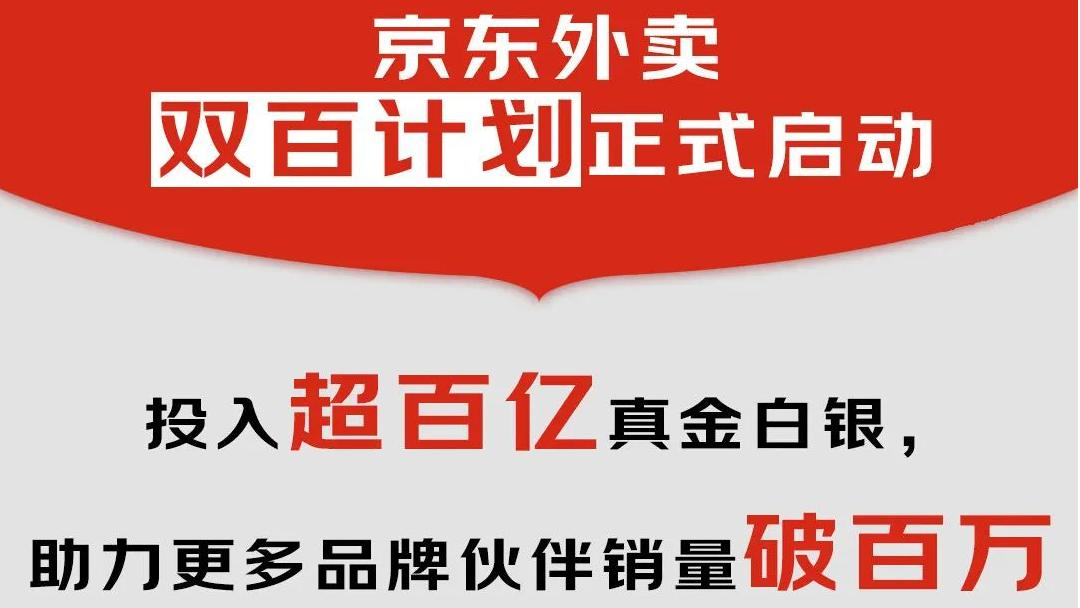

7月8日,京东也在其公众号“京东黑板报”中发文称,截至7月8日,已有近200个餐饮品牌在京东外卖销量破百万,第三方调研机构数据显示,品质外卖市场京东以45%份额居行业第一。

京东还在文中表示“好生意,不靠'烧'出来,更不靠'刷'出来!可持续,才是真增长!做品质外卖,京东是认真的!”该言论被外界认为是对同行的又一次“内涵”。

降不下去的“温”

尽管淘宝在即时配送领域的加码与三大平台的新一轮竞争让广大消费者再次享受到“福利”,但这场平台“混战”也再次让外界产生“内卷竞争”的担忧。

7月14日,餐饮品牌北京嘉和一品企业管理有限公司总经理刘京京在微博平台发文称,在平台的百亿补贴大战中,最受伤的是商家,顾客享受到的各种满减、补贴,更多需要商家承担。

她指出,在平台竞争中,商家面临“两难”:如果不参加补贴活动,就没有流量,没有订单;如果参加活动来的又是“赔本赚吆喝的羊毛单”,员工快累趴了,餐厅也快赔干了。“上千万的商家,都快沦为了外卖的加工厂,变成三巨头混战的子弹。”刘京京在文中写道。

刘京京所言不无道理,自7月以来,三大平台纷纷加大了补贴力度:7月2日,淘宝闪购启动500亿补贴计划;美团在7月5日主打“0元购”,向用户推送大批优惠券;7月8日,京东外卖宣布投入超百亿元,扶持更多品类标杆品牌销量破百万。

(图源:京东黑板报)

可以看到,淘宝、美团、京东三家平台在7月初开启的“补贴大战”,是其亮眼战果的重要因素。而虽然市场监管总局在5月对美团、京东、饿了么等平台的约谈中明确提出“公平有序竞争”,但围绕即时配送这一领域的“补贴大战”,仍没有就此止息。

另外,围绕补贴抢占市场的模式是否真的有利于商家的长远发展和骑手的收入提升,也值得怀疑。

一茶饮品牌业内人士在接受采访时表示,对于补贴优惠,品牌方也存在持续消耗利润的顾虑,另一方面,在补贴力度减弱后,以此为基础形成的低价体系难以回调,订单下降与库存、人力等带来的额外成本反而会加重品牌方负担。

市场监管总局在5月对平台企业的约谈中明确指出,相关平台企业应合法规范经营,切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益,促进平台经济规范健康有序发展。此后,在各平台的宣传内容中,都提到对商户、骑手的“赋能”。不过,在平台“降不了温”的补贴混战中,商户、骑手和消费者是否真正获利,这还有待进一步观察。

微博

微博

微信

微信

视频号

视频号