引言——被忽视的战略资产

在一家全球领先的零售企业年度战略会议上,CEO正面临一个令人困惑的悖论:公司在数字化转型上投入了数亿美元,构建了数百个内部系统和数据仓库,但业务部门的创新速度却似乎并未显著提升。市场部想要发起一场实时、个性化的营销活动,需要的数据分散在CRM、ERP和电商后台三个独立的系统中,IT部门评估系统打通开发需要六周时间;供应链团队希望根据天气和本地事件的实时数据动态调整库存,却发现外部数据源的接入流程繁琐且成本高昂。技术,本应是增长的加速器,此刻却更像是一系列盘根错节的管道,在企业内部制造了新的“数据孤岛”。

这个场景并非虚构,它正在无数企业的会议室中真实上演。而这一切的症结,都指向一个长期被企业管理者,尤其是非技术背景的CxO们所误解或忽视的概念:API(应用程序编程接口)。

在长达二十年的时间里,API在大多数企业高管的认知中,被牢牢地钉在了“IT外围系统成本”的账本上。它被视为一种技术“管道”,是连接不同软件系统的技术手段,其价值评估往往局限于项目预算和运维成本。管理者们习惯于将API的开发与维护外包,如同处理办公室的IT设备采购一样,将其视为一种必要的运营支出,而非战略性核心系统投资。

然而,一场由人工智能,特别是大语言模型(LLM)驱动的革命,正在彻底颠覆这一陈旧的认知。API,这个曾经藏身于后台的“技术管道”,正悄然演变为企业价值创造的“数据与服务的交互中枢”。它不再仅仅是被动地传输数据,而是在AI智能体的驱动下被动参与决策、被第三方调用和编排服务。我们正处在一个关键的转折点上:API的调用者,正史无前例地从“人”(开发者)大规模地转变为“机器”(AI智能体,Agent)。

这种根本性的转变,意味着API不再是简单的技术接口,它正在成为企业核心能力、数据资产和业务逻辑的数字化封装。它是一个企业“思考”和“行动”的边界。而认知上的滞后——继续将API视为外围系统成本而非核心系统投资——可能构成企业在未来十年竞争中最隐蔽也最致命的战略风险。本文旨在剖析这一深刻变革,并为企业领导者提供一个清晰的战略框架,指导他们如何驾驭这场从“API经济”到“智能经济”的范式跃迁,将沉睡的API从外围系统成本唤醒,锻造成驱动企业未来的核心系统AI资产。

第一幕——从后台管道到前台生态

要理解AI如何为API赋予“大脑”,我们必须首先从商业能力的视角,而非技术术语的堆砌,来回顾API的进化史。早在2015年,IBM等行业先驱就已提出“API经济”(API Economy)的构想,但这一理念在当时资本充裕、各大平台追求“全产业链整合”的时代浪潮中并未成为主流。彼时,“大树底下不长草”的竞争哲学盛行,企业倾向于将一切能力内化。然而,时至今日,随着全球宏观经济环境的变化,企业战略正从无限扩张转向聚焦核心,国家也在大力倡导“专精特新”的发展路径。正是在这样的大背景下,专业化分工与协作共赢的理念重新回归,API经济迎来了真正繁荣的土壤。

API的进化,是两次关键的商业跨越,每一次都极大地降低了商业世界的交易成本,并以前所未有的方式延展了企业的商业能力边界。

01.第一次跨越:从内部的“后台管道”到平台的“商业触手”

API的最初使命,诞生于企业内部的混乱之中。随着信息化建设的深入,企业内部竖起了一座座“数据孤岛”——尤其在复杂的供应链体系中,订单管理(OMS)、仓储管理(WMS)、运输管理(TMS)和供应商关系管理(SRM)等系统与核心的ERP系统各自为政,数据难以通达。为了打通这些孤岛,以IBM为代表的厂商曾力推“企业服务总线”(ESB)等面向服务的架构(SOA),试图建立一个统一的数据交换中枢。而API作为这一理念更轻量化的实现,最初正是扮演了类似“后台管道”的角色。它的核心商业价值在于降低内外部协同的交易成本 。通过API,企业不必再为每一次跨系统的数据同步编写复杂的定制代码,从而显著提升了内部运营效率。在这个阶段,API的价值主要体现在成本节约上,它是一种内向型的效率工具 。

然而,一些富有远见的公司很快意识到,这种“管道”不仅可以连接内部,更可以延伸至外部。亚马逊是这一模式的先驱。2002年,杰夫·贝索斯发布了一份被后世誉为“天启”的内部备忘录,强制要求所有团队必须通过API接口来暴露他们的数据和功能。这一看似专断的内部指令,无意间为亚马逊的未来奠定了基石。当内部所有能力都被API化之后,将这些能力开放给外部开发者,就成了一件水到渠成的事情。AWS(Amazon Web Services,亚马逊网络服务)的诞生,正是这一思想的直接产物。

自此,API完成了它的第一次商业跨越:从解决内部信息孤岛的“后台管道”,进化为催生了无数平台型企业的“商业触手”。Stripe让任何网站都能通过几行代码集成复杂的支付功能;Twilio将电信能力封装成API,让开发者可以轻松地在应用中加入语音和短信服务。而在中国,一个更具代表性的模式是“API市场”的出现,例如2011年成立的聚合数据(Juhe Data),其整个商业模式就是作为“API的聚合者与分发者”,提供覆盖短信、身份认证、天气等多种场景的标准化API服务。这些公司通过API将自身的核心能力产品化,极大地降低了外部伙伴接入其能力的交易成本,从而构建起庞大的开发者生态系统。API不再仅仅是成本,它首次成为了直接创造收入的核心产品。

02.第二次跨越:从支撑伙伴生态到驱动“神经末梢”

随着平台经济的成熟,API的第二次跨越悄然发生。它从支撑外部开发者生态的“商业触手”,进一步进化为驱动高效、个性化、实时用户体验的“神经末梢”。

在移动互联网时代,用户期待的服务体验是即时、无缝且高度个性化的。任何一次点击、一次滑动,背后都可能触发一系列复杂的API调用。当你使用网约车软件时,地图服务API、支付API、消息推送API和司机匹配API在后台被无缝地编排在一起,共同为你创造了一次流畅的出行体验。在这个阶段,API的商业价值体现在提升用户体验和加速业务创新上。

这一模式的典型实践者,在全球不同领域涌现。

例如,中国的快递100通过其API平台,聚合了数千家快递公司的查询接口,将原本非标准化的数据进行统一处理,有效解决了商家进行跨公司物流追踪的痛点 ;而在美国,金融科技公司Plaid同样通过API平台,安全地连接了用户的银行账户与各类金融科技应用,为企业提供了银行账户集成的关键服务。

在这个阶段,无论是快递100还是Plaid,其API所扮演的,都是连接产业生态、驱动实时体验的“神经末梢”角色,其核心价值在于API的聚合与数据的标准化。

然而,无论是作为“商业触手”还是“神经末梢”,这个阶段的API本质上仍是被动的、声明式的。它像一本公开的能力“说明书”,静静地等待着人类开发者来阅读、理解,并编写代码来调用。它的价值,完全取决于开发者的想象力和执行力。

直到AI的出现,这一切被彻底改变。随着模型上下文协议(Model Context Protocol,MCP)等新标准的涌现,AI智能体获得了自主理解和调用API的能力,这让API不再满足于仅仅被动地响应。它开始获得“思考”的能力,准备上演它的第三次,也是最具颠覆性的一次跨越。

第二幕——智能涌现,当API开始自主“思考”

人工智能,特别是大语言模型(LLM)的崛起,正以前所未有的力量,引发API的范式革命。这场革命的根本性“质变”在于:API的调用者,正从“人”(Human Developer)转变为“智能代理”(AI Agent)。

过去,开发者需要阅读API文档,理解其功能、参数和返回格式,然后编写精确的代码来完成调用。这是一个依赖人类认知和编程技能的、确定性的过程。而现在,一个AI Agent可以直接与API进行“对话”。用户只需用自然语言提出一个目标(例如,“帮我预订一张明天下午从上海到北京的机票,选择性价比最高的航班”),AI Agent就能自主地理解这个意图,然后去发现、选择、编排并调用一系列相关的API——查询航班API、比较价格API、锁定座位API、完成支付API——最终达成目标。

这意味着API的交互方式,正从“被动调用”升级为“自主决策”。API不再是开发者工具箱里的一件工具,而是AI Agent可以自主使用的“外部感官”和“行动器官”。这一深刻的变革,正在引发一系列连锁反应,重塑API的设计哲学、市场生态和商业模式。

01.设计哲学之变:从“为开发者可读”到“为机器可推理”

传统的API设计哲学,核心是为开发者服务的可读性(Readability)。设计者追求的是清晰的命名、详尽的文档和一致的规范,目标是让一个人类开发者能够以最快的速度理解并上手使用。

但在智能体时代,API的设计哲学必须转向为机器智能服务的可推理与可解释性(Reasonability & Explainability)。一个API不仅要能被调用,更需要能被AI Agent“理解”。这意味着API需要提供丰富的“元数据”(Metadata),用一种机器可读的方式来描述自己的能力。这就像是为API配备一份“自我介绍”:

●我是谁?(功能描述):我能提供“实时天气查询”服务。

●我需要什么?(参数说明):你需要告诉我“城市名称”和“日期”。

●我能给你什么?(返回结果描述):我会返回“最高温度”“最低温度”和“天气状况”。

●调用我需要多少成本?(价格信息):每次调用花费0.001美元。

●我可靠吗?(服务质量等级、用户评价):我的可用性是99.99%。

当API具备了这种自我描述的能力,AI Agent才能在没有人类干预的情况下,自主地进行“推理”:为了完成“规划一次周末旅行”这个任务,我需要调用“天气API”“酒店预订API”和“交通规划API”。为了让AI能理解并调用海量的存量API,一系列新的协议和标准应运而生。例如,MCP就致力于让传统API能够适配并被AI智能体识别和调用;与此同时,智能体之间的协作也催生了新的通信规范,如A2A(Agent to Agent)协议。这些标准共同的目标,是建立一个人与AI、AI与AI之间可以无缝协作的统一能力市场。

02.市场生态之变:从“API市场”到“自主服务市场”

随着API设计哲学的演进,API的市场生态也在发生剧变。过去,我们有各种API Marketplace,它们本质上是面向开发者的“应用商店”。开发者在其中寻找、订阅并管理自己需要的API。

未来,我们将看到一种新型的“为智能体设计的自主服务市场”(Agent-Native Marketplace)的崛起。这更像一个金融交易所,API提供商可以将自身的能力封装后“挂牌上市”,而无数的AI Agent则作为买方操盘手,在这个市场上根据任务需求,实时地、动态地发现、评估、竞价并编排这些API服务。硅谷的技术生态为我们展示了这种可能性:在AWS这样的巨型云平台之上,生长出了郁郁葱葱、形态各异的专业化API公司,它们共同构成了一个繁荣的“森林”生态。

在这个市场里,竞争的维度将变得异常丰富。API的价值不再仅仅取决于其功能本身,还包括其响应速度、价格、可靠性、数据安全性,乃至其“可解释性”的程度。一个能够清晰解释自己决策过程的API,可能会比一个“黑箱”API更受高端企业级Agent的青睐。企业将其核心能力API化并发布到这个市场,就如同将公司的股票在纳斯达克上市,让其价值能够被全球的智能体网络所发现和利用。近期聚合数据在香港的成功上市,正是资本市场对API市场模式商业价值的有力背书,也预示着一个更庞大的、由智能体驱动的自主服务市场正在到来。

03.商业模式之变:从“按次计费”到“按价值/Token计费”

API商业模式的演变,最直观地反映了其价值本质的变迁。传统的API商业模式以按次计费(Pay-per-Call)为主,这是一种简单、透明的资源消耗计量方式。它衡量的是“管道”被使用了多少次。

然而,当API开始拥有“大脑”,其价值便不再是简单的信息传输,而是解决问题的能力。这背后的逻辑在于,过去API是一个个孤立的工具,等待人类开发者按图索骥地调用。而现在,通过适配MCP等协议,API能够被AI智能体在主动规划任务时,被智能地、自动地发现和理解。它从一个被动的工具说明书,转变为智能体完成复杂任务、交付最终结果时的一个关键执行环节。API的价值因此不再局限于单次调用的信息本身,而是深度嵌入到由AI主导的整个问题解决流程中。因此,商业模式也必然向更贴近AI本质的新模式演进。

第一种演进,是从API的调用方——即AI智能体——的视角发生的,它催生了按“Token消耗”计费的模式。需要明确的是,这并不一定改变API提供商本身的计费方式(例如,API本身可能仍是按次或按流量计费)。其核心变化在于:AI智能体的客户(最终用户)按照调用大模型时所消耗的Token付费;而AI智能体在调用外部API时,会将其成本(按API原有的方式支付)核算进自身的运营成本中。本质上,是AI智能体将API的调用成本,从其向最终用户收取的Token费用中让渡一部分出来进行支付。这种模式将API的价值,间接地打包进了AI智能体提供的整体解决方案中。

第二种,也是更具革命性的演进,是按“解决问题的价值”来计费。想象一个能够优化供应链物流的智能API,它不再按照调用次数收费,而是按照其为企业节省的物流成本的某个百分比来收费。或者一个能够提升销售转化率的营销API,它按照带来的额外销售额进行分成。这种模式将API提供商与客户的商业成功深度绑定,API的价值不再是其成本的加成,而是其创造的商业结果。

这场由AI驱动的API范式革命,正从根本上改变企业能力的构建、分发和商业化方式。对于企业领导者而言,理解并适应这一系列“质变”,是抓住未来十年增长机遇的关键所在。

领导力Playbook——决胜智能经济的三大支柱

面对智能经济的浪潮,企业管理者最关心的问题是:我们该如何行动?空谈趋势毫无意义,我们需要一个清晰、可操作的战略框架,来指导企业构建新的核心竞争力。我们将其称为“智能资产组合(Intelligent Asset Portfolio)”战略。该战略摒弃了将API视为孤立技术项目的短视做法,而是将其提升为企业核心资产进行系统性地规划、构建与运营。它包含三大核心支柱:能力资产化、智能内生化和生态自主化。

01.第一支柱:能力资产化(Capability-as-an-Asset)

这是构建一切智能服务的起点。企业必须重新审视并系统性地梳理自身的核心业务流程与数据沉淀,识别出那些最具价值、最可复用的“能力单元”,然后将其精心封装为可被AI理解和调用的“智能API”。这个过程,就是将企业无形的、隐性的知识和流程,转化为有形的、可交易的数字资产。

然而,“能力资产化”绝不意味着企业应该关起门来,将所有能力都“重复造轮子”。恰恰相反,它要求领导者做出清醒的“构建vs.集成”(Build vs. Buy)的战略决策。对于那些构成企业核心竞争壁垒、具有高度独特性和战略意义的能力,企业应倾力投入,将其资产化为自有的智能API。但对于那些虽重要、却非自身核心专长的通用能力(如支付、地图、乃至复杂的物流管理),盲目地投入巨资自建,往往会陷入成本高昂、效率低下的泥潭。

一个至关重要的思想转变是: 专业的事情,要交给专业的公司去做。这一理念在API经济时代尤为关键。企业必须认识到,单纯调用外部大模型无法带来差异化竞争力,真正的壁垒在于“模型能力+ 企业数据+ 行业场景”这一核心公式的实践 。

因此,领导者需要问自己的第一个问题是:我企业中最独特的、必须由我们自己构建的能力资产是什么?而哪些能力,我们应该通过集成外部最优秀的API服务来快速获得?

02.第二支柱:智能内生化(Intelligence-as-a-Service)

一旦企业拥有了一系列“能力资产”(无论是自建的还是集成的),下一步就是让这些资产在企业内部流动、组合,并与AI技术碰撞,从而孵化出源源不断的业务创新。这就是“智能内生化”——在企业内部建立一个AI能力平台,让AI像水和电一样,成为业务部门可以便捷调用的基础设施。

这个内部平台的核心使命是降低创新的门槛。业务人员可能不理解复杂的AI算法,但他们最懂客户的痛点和业务的瓶颈。一个理想的AI能力平台,应该提供可视化的流程编排工具、统一的模型管理能力和丰富的领域知识库。业务团队可以通过“拖拉拽”的方式,将“能力资产”与AI模型进行组合,快速地搭建出一个个创新的AI应用原型。

03.第三支柱:生态自主化(Ecosystem-as-an-Agent)

当企业通过前两个支柱在内部成功地实现了“数据-智能”的飞轮效应后,决胜未来的关键在于第三步:打破企业的边界,将内部孵化的智能能力,以一种全新的方式融入AI生态。其核心在于,采用为智能体设计的封装与分发模式,将企业的“智能API”发布到自主服务市场,让外部的AI Agent能够自主地发现、理解、集成并调用你的能力。

这与传统的“开放平台”模式有着本质区别。传统模式下,生态伙伴的接入仍然需要开发者投入大量的集成开发工作。而在“生态自主化”的模式下,你的API将成为一个“即插即用”的“能力插件”。

这引出了一个颠覆性的思考:未来的企业价值,可能不再取决于你拥有多少用户量的App,而在于你是否在一个专业领域,提供了一项不可或缺的、能被无数智能体无缝调用的核心能力。

这三大支柱——能力资产化、智能内生化、生态自主化——共同构成了一个动态的、正向循环的战略飞轮。企业通过资产化其核心能力,通过内生化平台加速创新,再通过自主化生态将创新成果的价值最大化,从而在即将到来的智能经济时代,建立起难以被模仿的、可持续的竞争优势。

案例剖析——快递100:融入AI生态,放大API价值的先行者

理论的价值在于其对实践的指导与解释。在API经济的版图中,既有像聚合数据那样构建横向、综合性API市场的平台型企业,也有像快递100这样深耕垂直行业、提供纵深能力的服务型企业。作为全球快递物流一站式数智服务平台,中国的快递100为我们上文提出的“智能资产组合”战略框架提供了一个近乎完美的现实注脚。通过剖析其近年来的战略演进,我们可以清晰地看到一家公司如何通过专注和深度,在看似饱和的行业“夹缝”中创造出全新的增量价值,并一步步向未来演进。

01.能力资产化实践:在“一米宽的地方”打出“一片汪洋”

快递100的起点,是典型的API经济1.0模式。它聚合了全球超过3000家快递公司的接口,为超过2.7亿个人用户与250万企业客户提供标准化的查询服务。这为其积累了海量的、却也是半结构化的宝贵数据——每天超过4亿次的快递查询。在AI时代来临之前,这些数据的价值并未被完全挖掘,它们更多地是以一种“数据燃料”的形式,支撑着查询业务的运转。

AI无界,从技术共生到价值共赢的跃迁

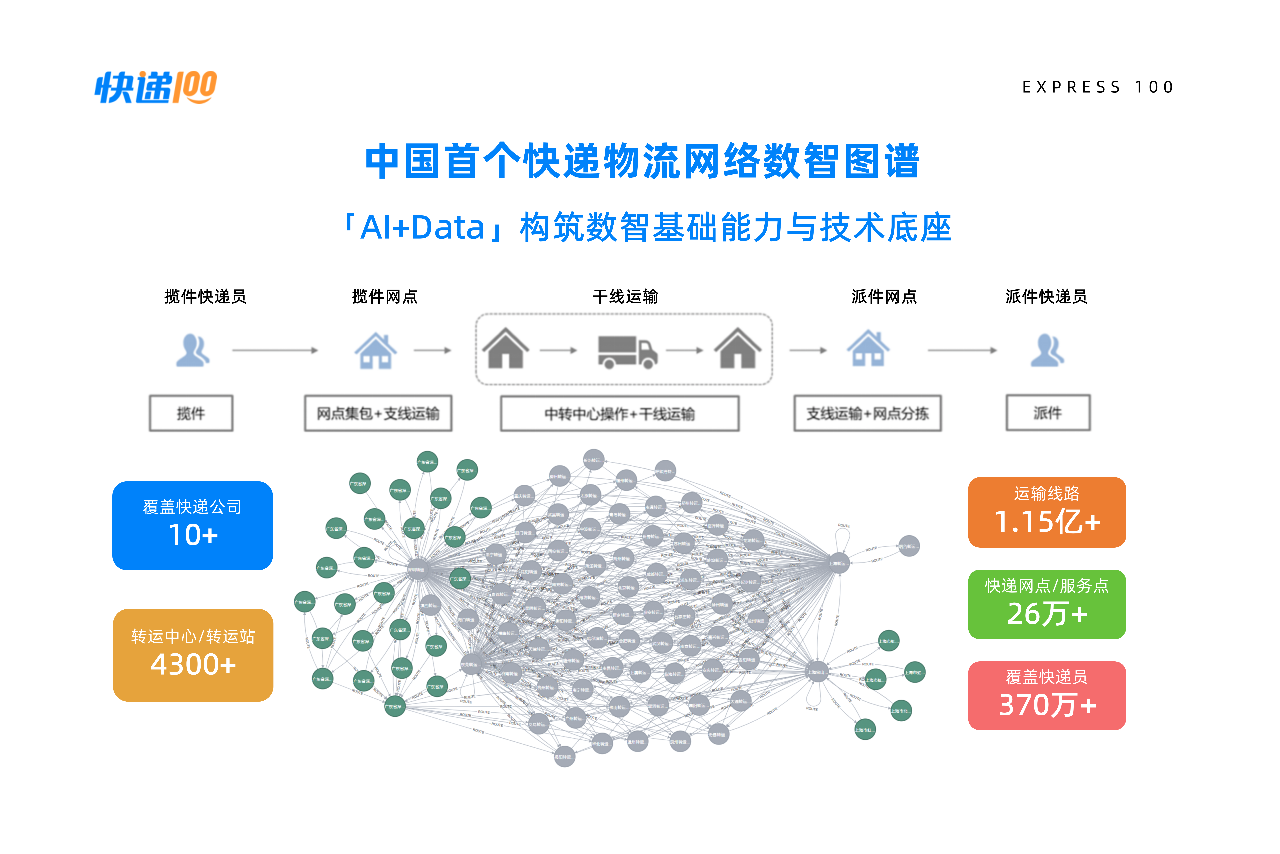

转折点在于快递100领导层的一个核心认知:单纯依赖外部大模型是同质化的,真正的护城河在于将自有数据与AI能力深度结合,创造出独有的洞察力。他们启动了“快递物流网络数智图谱”项目,其本质就是一场将沉睡数据资产化的系统工程。利用LLM强大的意图理解和信息提取能力,快递100得以从海量非结构化的物流文本中,构建出一个覆盖全球的数字孪生网络。这个“快递物流网络数智图谱”,正是快递100将十五年数据沉淀,从“成本中心”的数据库,转化为“利润中心”的核心智能资产的典范之作。

这一实践,生动地诠释了其创始人陈登坤所言的“在一个一米宽的地方打了一口1000米深的井,然后打出一片汪洋来”的经营哲学。它证明了,在任何一个看似传统的领域,只要足够专注和深入,就能利用AI和数据,挖掘出全新的价值维度。

02.智能内生化实践:构建融合外部能力的AI平台

拥有了“快递物流网络数智图谱”这一核心资产后,快递100通过构建其内部的AI能力平台来实现价值的内部释放。这个平台,与数智图谱共同构成了快递100的“快递物流数智基础能力与技术底座”,成为公司内部的“AI中央厨房”。

其价值体现在多个层面:

●在C端产品上,不仅实现了快递查询从“追溯过去”到“预测未来”的体验升级,直接回应了用户“包裹何时能到”的核心诉求;更在用户寄件时,能基于数智图谱的洞察,智能推荐最适合当前场景的快递品牌,替代了过去依赖个人经验的选择方式。

●在B端业务上,催生了大量创新应用场景。例如,为电商平台提供下单前的“预估送达时间”服务,有效提升了转化率;在O2O行业,商家可以根据预测的送达时间,协同安排上门安装服务。

●在运营效率上,无论是跨品牌的运力智能调度,还是包裹异常状态的智能预警,都变得更加精准和自动化。

通过这个平台,快递100成功地将AI能力内化为企业的基础设施,打破了技术与业务之间的壁垒,让数据驱动的创新不再是少数精英团队的专利。

03.生态自主化愿景:作为“生态伙伴”创造“增量价值”

在夯实了内部的“数据-智能”飞轮之后,快递100将目光投向了更广阔的未来。其提出的“AI + Data + MCP”战略,及其“客户为先、生态共赢、守正创新”的核心价值观,清晰地表明他们正为未来的智能体生态进行前瞻性布局。

他们并未止步于传统的API开放平台,而是通过其面向企业服务的API开发平台,积极将其能力封装为MCP Server。更重要的是,快递100的战略定位并非要取代或与实体快递公司竞争,而是要做它们的“生态伙伴”和“数字孪生体”。他们专注于解决单一快递公司无法满足的整合型需求,如“多品牌统一查询”“多点散单比选寄件”“系统集成”等,从而为整个行业创造“增量价值”。这种“生态共赢”的理念,完美契合了“生态自主化”的精髓——不是要建立一个封闭的帝国,而是要成为一个开放生态中不可或缺的能力节点。

这一愿景,清晰地印证了我们对未来商业领袖角色的判断——其核心职能,将从管理一个组织,转变为编排一个生态。

结语——从封装能力到融入智能

我们正站在一个新时代的黎明,这个时代由API和AI的深度融合所定义。API,这个在过去二十年里被深埋于技术基础设施之下的谦逊角色,正在被赋予“大脑”,从被动的“管道”一跃成为主动的“智能中枢”。这不仅仅是一次技术升级,更是一场深刻的商业范式革命。

本文的核心论点是,企业管理者必须紧急地重估API的战略价值。继续将其视为IT部门的外包成本,是一种将导致在未来竞争中被边缘化的认知谬误。正确的路径,是将其作为企业的核心AI资产进行系统性的投资与运营。我们为此提出了“智能资产组合”战略框架,它由三大支柱构成:

1.能力资产化:聚焦核心,战略性地决策哪些能力自建、哪些能力通过外部API集成,从而构建轻盈而强大的组织能力。

2.智能内生化:构建内部AI能力平台,让业务部门能便捷地组合“能力资产”与AI模型,在企业内部孵化创新。

3.生态自主化:采用面向智能体的新一代分发模式,将智能API无缝融入新兴的自主服务市场,在更广阔的价值网络中实现指数级增长。

以快递100为代表的先行者,已经用它们的实践证明了这一路径的可行性与巨大潜力。它们的故事告诉我们,这场变革并非遥远的未来,而是正在发生的现实。

这最终向所有企业决策者抛出了一个引人深思的终极问题:当API从外包成本演变为企业的核心AI资产,甚至成为重塑组织形态的“插件”时,我们应如何在战略、组织、安全及利益分配上进行根本性的重构?

●战略上,我们是否还在追求建立封闭的“商业帝国”,还是应该转向构建开放的“能力生态”?

●组织上,我们是否还固守着业务与IT之间的部门墙,还是应该建立以“智能API”为核心的、跨职能的敏捷团队?

●安全上,当API的调用者从可信的内部开发者变为不可预测的外部智能体时,我们的安全范式应如何演进?

●利益分配上,当价值创造越来越多地来自于生态系统中智能体的自主协作时,我们又该如何设计公平且能激励创新的商业模式?

回答这些问题绝非易事,但回避它们将带来更大的风险。未来的商业领袖,其核心职能将不再是传统意义上的“管理”一个层级分明的组织。他们更像是一位交响乐团的指挥家,其职责是“编排”一个由内部能力、外部伙伴和无数AI智能体共同组成的、生生不息的智能生态。而API,正是他们手中那根连接并唤醒所有乐器的指挥棒。这场伟大的演奏,已经开始。

1.Qin, Yujia, et al. "ToolLLM: Facilitating Large Language Models to Master 16000+ Real-world APIs." arXiv, 2023, arXiv:2307.16789. https://arxiv.org/abs/2307.16789

2.Schick, Timo, et al. "Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools." arXiv, 2023, arXiv:2302.04761. https://arxiv.org/abs/2302.04761

3.Mialon, Grégoire, et al. "GAIA: a benchmark for General AI Assistants." arXiv, 2023, arXiv:2311.12983. https://arxiv.org/abs/2311.12983

4.Park, Joon Sung, et al. "Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior." arXiv, 2023, arXiv:2304.03442. [2304.03442] Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

5.Karpathy, Andrej. "Software 2.0." Medium, 11 Nov. 2017. Software 2.0. I sometimes see people refer to neural… | by Andrej Karpathy | Medium

6.Bezos, Jeff. The "API Mandate" Memo. Circa 2002. Stevey's Google Platforms Rant(由前亚马逊员工Steve Yegge 广为传播的备忘录文本)

从“万事自建”到“能力集成”:API如何成为重塑商业模式的关键杠杆

参考内容

微博

微博

微信

微信

视频号

视频号