两会声音 | 全国政协委员,中国能建党委书记、董事长宋海良:将战略先机转化为发展胜势

小新说

3月4日,2025年全国两会正式拉开帷幕。《国资报告》记者在两会现场独家访谈国资国企代表委员,围绕立足“国之大者”不断增强核心功能、提升核心竞争力,切实推动国有资本和国有企业做强做优做大,更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用展开深入探讨。

即日起为您推出“两会国企直通车”系列访谈,第三期对话全国政协委员,中国能建党委书记、董事长宋海良。

将战略先机转化为发展胜势

专访全国政协委员,中国能建党委书记、董事长宋海良

推进全面绿色低碳转型是应对全球气候危机和实现可持续发展的必由之路。2020年,习近平总书记提出了“30·60”战略目标,吹响了我国加速绿色低碳转型的号角。

“主动拥抱是机遇,被动应对成挑战。”全国两会期间,全国政协委员,中国能建党委书记、董事长宋海良表示,过去几年来,中国能建深化对经济周期性调整和行业趋势性变革的规律性认识,准确识变、科学应变、主动应变,更有主动性地因时因势用机、精准化危为机,加快推动创新驱动、绿色低碳、数字智慧、共享融合“四大转型”,推动企业发展方式变革,其中绿色是底色、是主线。

凭借着在规划设计、产业投资、工程建设、工业制造、项目运营等环节的全面布局,中国能建在“十四五”期间推动全产业链绿色低碳转型,构建全链条、全要素绿色低碳产业发展体系。宋海良表示:“得益于此,在外部形势与基建市场面临严峻挑战的大背景下,中国能建保持了逆势而上、全面向好的良好态势。”

尽管如此,面向新的一年,中国能建也没有掉以轻心。

宋海良分析称,在传统行业增长空间严重挤压的情况下,围绕新能源、氢能、储能等领域展开的新的全方位竞争愈演愈烈。“中国能建务必要以强烈的责任感与紧迫感乘势而上、策马快进,真正将战略先机与市场先机充分转化为发展胜势与实绩实效。”

《国资报告》:近两年,国内储能行业加速发展。近日公布的《新型储能制造业高质量发展行动方案》(下称《方案》)提出,鼓励新型储能产业链上下游企业强强联合。目前,我国新型储能处于什么样的发展阶段?中国能建在发展新型储能上有哪些新布局?《方案》出台将带来怎样的影响?

宋海良:“十四五”期间,我国新型储能规模从小到大,呈现持续爆发增长态势。截至2024年底,全国新型储能装机达到7376.98万千瓦,同比增长约135%,平均储能时长约2.28小时。相比2020年底,新型储能装机规模增加了超过20倍。从技术发展来看,锂离子电池储能是当前最为成熟的新型储能技术,装机规模约占95%以上。同时,多元化新型储能技术创新步伐持续加快,300兆瓦级压缩空气储能电站、吉瓦时级全钒液流电池储能电站、百兆瓦时级钠离子电池储能电站等陆续落地。从产业发展来看,近年来以锂离子电池储能为代表的新型储能产业快速发展,产业规模不断壮大、产业链上下游不断完善、国际竞争力不断增强。但与此同时,世界各国加大对新型储能产业投入力度,全球范围内新型储能产业竞争日益激烈。

中国能建投资建设的广西崇左“风光水火储”一体化能源基地是中越边境首个风光储一体化项目,总规模达1064万千瓦,涵盖光伏、风电、火电、抽水蓄能及电化学储能等多种能源类型,每年可生产260亿千瓦时清洁、稳定的电力,为大型一体化综合能源基地建设发展提供了可借鉴、可复制的能源融合发展样本和经验

展望“十五五”,我认为,随着我国能源转型推进,新型电力系统加快构建,新型储能将成为提升电力系统调节能力、支撑电力供应保障和促进新能源大规模消纳的重要手段,全国新型储能需求预计还将持续大规模增加。同时,新型储能在很长时间内,仍将面临成本疏导机制不完善、安全运行风险依然存在、调度运用水平仍需提高等问题。我想这也是国家出台《方案》的重要背景。

正是基于这样的认识,作为新型储能产业最大的系统产品集成商,中国能建发挥优势,支撑国家能源局开展全国“十四五”“十五五”新型储能规划研究,协助起草《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等顶层政策文件,打造了全国新型储能大数据平台。同时,我们将带头落实好《方案》的要求,更好地发挥产业引领、创新协同等作用。

中国能建“研投建营”一体化建设的“能储一号”湖北应城300MW压气储能示范项目,是世界首台(套)300兆瓦压缩空气储能电站,创造了3项世界领先,6个行业示范,以及数十项国际首创、全球首次突破,标志着我国大功率压气储能技术达到世界领先水平。

产业引领方面,我们将重点围绕压缩空气储能、电化学储能、重力储能,全力攻关布局新型储能赛道。以压缩空气储能为例,我们研发形成“中国能建压缩空气储能电站系统解决方案”,打通天然盐穴和人工硐室两条关键技术路线。今年1月9日,“能储一号”湖北应城300MW压气储能示范项目实现全容量并网,创造了单机功率、储能规模和转换效率“三项世界纪录”。我们还投资建设了山东泰安、陕西铜川两个350MW压缩空气储能项目,发布660MW压缩空气储能系统解决方案,持续领跑压缩空气储能领域。我们专注电化学储能大规模安全高效应用,研发攻克了“高安全、长寿命280Ah储能专用电池”方案,投资建设60GWh产能生产线,与宁德时代合作开展电化学储能3S系统产品和集成技术研发。我们率先开展重力储能关键技术和装备研究,正在积极推进建设张家口300MWh重力储能示范工程。

创新协同方面,我们已经组建了能建时代研究院、能建时代新能源科技公司等科研平台,还将策划推动一批新型储能标准制定,打造中国新型储能产业合作和技术创新的新模式、新样板、新标杆。

《国资报告》:新能源的大家族中,氢能目前仍然处于成长阶段,大规模商业落地成功案例还不多。中国能建如何看待氢能的发展潜力?有哪些开发构想?

宋海良:氢能是一种清洁高效的二次能源,是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。作为能源电力与基础设施建设领域的国家队、排头兵,中国能建确立了“绿电+绿氢+绿氨+绿醇”“四绿融合”的大能源绿色产业发展方向,在“四绿”能源全产业链取得了实质性突破,形成了一批示范性项目清单。例如,在吉林松原,我们建设了全球规模最大的绿色氢氨醇一体化项目,已经入选国家发展改革委首批绿色低碳先进技术示范项目清单,并获得1亿元超长期特别国债支持,预计今年9月投产,成为加快推动氢能产业规模化发展的重要力量。

中国能建投建营一体化建设的吉林松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目,是全球最大的绿色氢氨醇一体化项目,运用电氢耦合、柔性合成氨、超轻度并网等国内领先技术,打通绿色氢氨醇规模化生产路径

目前,国内外的绿氢产业都在快速发展。从氢能全链条来看,制造环节技术突破与成本下降并行,我们通过自主研发与产学研合作,电解水制氢技术取得重大突破,碱性电解槽部件自产率达90%,布局PEM电解槽、海水电解等多项新技术,推动制氢效率提升与成本下降。储运环节多元化技术路径破解瓶颈,采用固态储氢、有机液态储氢等创新技术,解决安全与容量瓶颈,同时,整合港口资源构建储运体系。加注与应用环节场景拓展与商业模式创新,我们在全国布局多座加氢站,包括全国首座商用液氢综合加能站设计、安徽六安兆瓦级氢能综合利用示范站建设。在应用端,绿氢在化工、交通、储能等领域成本竞争力逐步显现,以中国能建松原项目为例,绿氨、绿醇产品已与多家消纳企业签订长期协议,实现产能全部覆盖。

目前,绿氢已经在多个领域形成规模化应用示范。一是绿色化工与工业脱碳,绿氢作为化工原料替代化石能源,已经成为钢铁、合成氨、甲醇、航油等“难减排领域”深度脱碳的关键路径,利用绿氢生产绿色氨醇油,大幅减少化工行业碳排放,助力化工行业低碳转型。二是交通能源绿色替代,绿氢在重卡、船舶等长距离运输优势显著,中国能建与大型远洋运输企业合作打造船用可持续燃料供应链,推动绿氢衍生燃料用于航运。此外,还在黑龙江、辽宁等地布局氢能交通示范,通过“制、储、加、用”一体化模式降低终端用氢成本,助力交通行业深度脱碳。三是新型电力系统与多能互补,绿氢作为长周期储能介质,有效平抑新能源波动性,我们在张北风光储输示范工程中探索形成“绿电—绿氢—储能”协同模式,未来将在“三北”地区推广“源网荷氢”一体化项目,提升新能源消纳能力。

总的来说,绿氢规模化应用条件已经初步成熟,但全行业仍需聚力攻克成本、标准、认证、基础设施等共性挑战。中国能建将继续发挥“国家队”作用,通过技术引领、模式创新、国际合作推动绿氢规模化发展,构建“技术研发—装备制造—项目投资—运营服务”全产业链生态,为能源革命、全球碳中和及能源转型贡献能建方案。

《国资报告》:新型储能也好,氢能也好,对于中国能建来说都是新产业、新赛道。在您看来,中国能建如何才能更好掌握战新产业发展的主动权?

宋海良:中国能建之所以能在竞争激烈的新能源领域站稳一席之地,就是因为我们始终把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,聚焦贯彻引领“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念,致力于突破一批国际领先的核心技术、核心装备、核心产品,成为原创技术的重要策源地、关键核心技术的重要诞生地。

具体来说,我们重点围绕两方面进行战略布局。

一是系统提升科技创新能力。组织领导方面,设立一把手负责的科技创新领导和决策机构,建立公司技术专家体系和高级技术咨询委员会,重组科技信息装备事业部,强化总部统筹统领。管理机制方面,建立“揭榜挂帅”“军令状”“赛马”科技立项机制,形成“集团—子集团—子公司”三级科技立项体系,构建新技术示范项目机制,完善考核激励机制,引导所属企业加强科技创新工作。创新平台方面,建立了以集团技术中心为统领,若干研发平台和所属企业技术中心组成的“1+N+X”创新平台体系,组建“30·60”研究院等18家公司研发平台,设立中欧科技创新中心等3家海外研发机构,形成创新合力。专项行动方面,发布公司《科技创新专项行动实施方案》,围绕关键核心技术攻关、建设国家级研发平台、打造原创技术策源地和现代产业链链长部署55项攻关任务,全面提升自主创新能力。

中国能建自主开发并总承包建设的甘肃阿克塞汇东新能源“光热+光伏”试点项目,总装机容量750兆瓦,建设110兆瓦光热发电和640兆瓦光伏发电,是国家能源局首批“光热+”示范项目之一

二是大力开展关键核心技术攻关。科技规划方面,从智能建造、智慧能源、低碳能源、高端装备制造等8个领域、32个方向提出了100项主要创新任务,强化科技创新顶层设计。科技攻关方面,围绕“30·60”系统解决方案“一个中心”、综合储能和一体化氢能“两个支撑点”和数字化转型,通过“揭榜挂帅”等方式,推动公司上下开展科技立项,其中,已组织集团级重大科技项目立项87项,有力支撑战略性新兴产业发展和国家重大工程建设。

中国能建还聚焦构建长效投入机制,建立了以公司总部资金为引导、所属企业资金为主体、外部资金为补充的研发投入机制,设立科研开发专项资金,实施研发投入视同利润加回,全力推动公司上下加大研发投入。“十四五”以来,公司研发投入年均增长13.4%,其中,2024年,公司全年研发投入达145.6亿,研发投入强度达3.35%。

下一步,中国能建将进一步以科技创新带动产业创新,积极培育有中国能建特色的战略性新兴产业集群。

《国资报告》:今年2月,国务院国资委部署了深化中央企业“AI+”专项行动,各央企积极响应。中国能建在“AI+”上有何布局?

宋海良:我们认为,蓬勃发展的人工智能产业,将赋予能源产业发展一个新的战略窗口期。近期DeepSeek的横空出世更是在全社会掀起了AI热潮。能源作为经济社会发展的动力源泉,既是人工智能产业发展的基础条件,也是人工智能技术应用的前沿领域,两者融合潜力无限,可以释放出难以想象的新机遇新场景新动能,应加强政策牵引、技术支撑和场景依托,加速形成“数智驱动、绿色低碳”的新型发展范式。

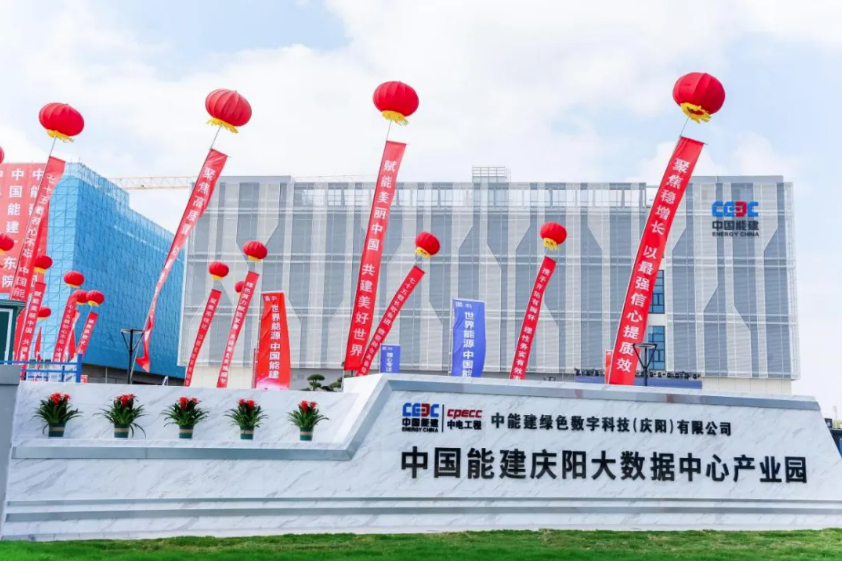

我们关注数据与能源的融合比较早。2024年,投建营一体化模式建设的甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园已经投运,该产业园将打通“算力网+能源网”通道,实现瓦特与比特的高效转化。

中国能建投资建设的庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园项目是首个获得国家政策性开发性金融工具支持的“东数西算”项目,以算力与绿色电力一体化融合为特色,入选国家数据局首批“全国一体化算力网应用优秀案例”

新的一年,中国能建将认真落实国务院国资委人工智能发展工作要求,准确把握数字智慧经济形态和人工智能发展趋势,闻令而动,系统布局和推动人工智能发展。

一是健全组织体系。成立了人工智能领导小组、专家委员会和领导小组办公室,全面组织开展人工智能相关工作。

二是完成顶层设计。我们制定出台了《人工智能三年行动方案》,提出了“统筹规划、总体部署、场景驱动、共建生态”的行动方针,描绘了“119”的整体架构,围绕优化生产关系、提质生产力、激发生产要素,布局了100余个人工智能应用场景,制定了任务书、路线图、责任单和时间表,系统性规划人工智能产业发展。

三是迅速完成工作部署。2月28日,中国能建召开全集团“人工智能+”专项行动工作部署会,公司上下进一步统一了认识,深刻理解到大力发展人工智能的极端重要性与紧迫性;准确把握了人工智能发展的主攻方向与目标任务,聚焦“算力、算法、数据、场景”四要素,“四箭齐发”、一体推进。

四是做好技术平台研究。设立了集团重大科研专题,汇聚全集团优势力量集中攻关,研发全面支撑能源电力多业务领域、新基建全过程的大模型平台,挖掘战略意义强、经济收益高的高价值场景。

五是抢抓人才储备。加大人工智能高端人才的引进力度,储备稀缺的战略性资源;加快人工智能和业务融合的复合型人才培训培养,夯实推进人工智能发展的人才根基。

六是营造共建共享生态。在算力平台、数据集等资源方面充分共建共享,最大化发挥资源效能;在算法和案例场景方面注重行业协调,组织头部企业牵头研发,其他企业推进细分领域场景落实,打造共建共享的生态,不断焕发蓬勃生机。

通过以上举措,我们坚信,能建特色的“人工智能+”品牌形象、知名度与影响力将不断增强,中国能建的人工智能产业将蓬勃发展、行稳致远。

中国能建总承包建设的内蒙古乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目是全国规模最大的风光储一体化示范项目、国内首个实现风光储场站一体化智慧集控、首个储能配置规模达到千兆瓦时、全球单体电化学储能装置配置最大的新能源场站。项目采用“牧光互补”形式,实现“板上发电,板下种草,草上养殖”

《国资报告》:作为全国政协委员,您今年重点关注哪些领域?是出于哪些考虑?

宋海良:中央经济工作会议提出要统筹好“五大关系”,其中特别强调要统筹好培育新动能和更新旧动能的关系。近年来,中国能建无论是战略思考,还是创新实践,我们都始终在围绕一个“新”字做文章,沿着“创新、绿色、数智、融合”这条主线去展开。这也是我今年提出建议的逻辑起点和实践来源,具体包括四个方面:

一是构建系统化、高效化、智能化新型能源体系。我国新能源资源潜力巨大、发展迅速。但随着新能源规模和比例持续提升,从保障能源供给稳定与安全、促进能源绿色消费、破解系统调节能力不足难题、提升产业链现代化水平等角度,都迫切需要从供给端、消费端、布局端、技术端、机制端“五端”协同发力,加快建立更加系统化、高效化、智能化新型能源体系,以实现高效可持续发展。

中国能建投资建设的乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目是首届中国—中亚峰会后中资企业在中亚地区投建的首个大型新能源项目,也是“一带一路”背景下中资企业在中亚投建的最大光伏电站项目

二是推动“人工智能+”与“能源+”融合发展。前边我已经说了。

三是推动沿边产业区成为产业转移“优选地”。沿边产业区是构建新发展格局的战略支点、破解边疆地区发展不平衡问题的核心抓手、提升对外开放能级的关键平台和维护国家经济安全、增加战略回旋空间的重要载体。建设好沿边产业区具有十分重要的战略意义,需要在释放区位优势、强化政策集成、深化区域协作、创新发展模式等方面进一步完善措施,助推沿边地区成为产业新高地、开放新高地、发展新高地。

四是促进大数据产业绿色化发展。大数据产业作为高技术、高投入的产业,同时也是高耗能、基础性产业,能耗和碳排放问题已成为制约其发展的瓶颈,撞上功耗墙的风险不断加大。亟须在完善顶层设计的同时,进一步建立健全落实路径和工作抓手,实施产业绿能替代、绿色产业园区建设、数据中心节能降碳、数能融合示范引领等四大专项行动,以强有力举措推动大数据产业走绿色低碳发展道路。

微博

微博

微信

微信

视频号

视频号

相关文章:

相关推荐: